Coincidentemente, o editorial de hoje, ao abordar os acordos entre Brasil e Estados Unidos no "Esforço de Guerra", do século passado, culmina com a atual crise comercial entre os dois países com o "Tarifaço de Donald Trump", mas historicamente Brasil e Estados Unidos sempre mantiveram relações de aliança nas esferas social e econômica.

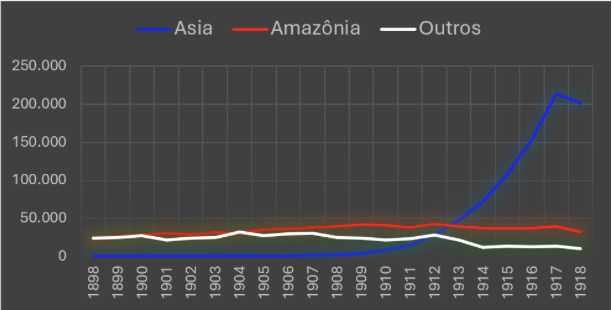

Após o declínio da economia da borracha, a partir de 1913, teve início o grande conflito global entre as nações: a Primeira Guerra Mundial, que se estendeu de 1914 a 1918. Apesar dos prejuízos humanitários causados por uma guerra, sempre há quem lucre com a indústria armamentista. Os Aliados (Tríplice Entente — França, Reino Unido, Rússia, Japão, Itália e, posteriormente, os Estados Unidos) foram grandes impulsionadores da demanda por borracha, que, nesse contexto, era uma das matérias-primas essenciais para a indústria bélica, devido ao avanço das necessidades relacionadas a pneumáticos e isolantes elétricos. Assim, consolidou-se o domínio da produção asiática e o efetivo declínio da borracha amazônica (Figura 1).

Figura 1 - Produção de borracha no mundo (1898 - 1918)

Fonte: Reis (1997); Loureiro (2008)

As esperanças amazônicas de reconquistar o mercado da borracha nunca cessaram, especialmente quando as grandes empresas do setor automobilístico passaram a investir no cultivo da seringueira como forma de frear o cartel asiático, que impunha elevados custos para o fornecimento da matéria-prima. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e o controle dos seringais asiáticos pelos japoneses, ações estratégicas precisaram ser tomadas pela coalizão dos Aliados (Reino Unido, França, Polônia, Estados Unidos, União Soviética e China).

O historiador norte-americano Seth Garfield, professor da University of Texas em Austin, destaca em seu ensaio A Amazônia no imaginário norte-americano em tempo de guerra (2009) que os Estados Unidos, temendo a interrupção do fornecimento de borracha — matéria-prima essencial para as indústrias bélica e automotiva, que naquele momento utilizavam mais de 76% da borracha crua consumida no país — voltaram suas atenções para a Amazônia. A região, que no passado fora a maior produtora mundial de borracha, abrigava então iniciativas como a de Henry Ford, cidadão americano empenhado na produção cultivada da seringueira. Sondagens realizadas por técnicos norte-americanos apontavam a existência de mais de 300 milhões de árvores de Hevea brasiliensis espalhadas pela Amazônia brasileira, o que indicava uma capacidade produtiva aproximada de 800 mil toneladas de borracha por ano.

Se a produção mundial de borracha foi gravemente afetada pela guerra, para a Amazônia o conflito representou uma oportunidade de reativação da economia gomífera, que naqueles anos respondia por apenas 1,4% da produção global. Estavam lançadas, assim, as bases para um grande acordo entre Brasil e Estados Unidos. Nesse contexto, os Estados Unidos propuseram ao governo brasileiro um acordo de cooperação — os chamados Acordos de Washington — cujo documento principal contemplava 41 cláusulas, sendo 21 diretamente relacionadas à produção e comercialização da borracha. O Brasil deveria empreender esforços para produzir, no menor tempo possível, a maior quantidade de borracha, e em troca o governo americano garantiria, entre outras avenças:

• um empréstimo de 100 milhões de dólares para o aparelhamento do parque siderúrgico brasileiro;

• a compra exclusiva, a preços fixados, do excedente que a indústria nacional não consumisse; e

• a criação de um fundo especial de financiamento para o recrutamento de mão de obra e a reestruturação dos serviços de transporte na Amazônia.

Apesar da magnitude do acordo, a política de fixação de preços não representava uma vantagem para o Brasil. Diante das circunstâncias impostas pela guerra, a Amazônia voltava a deter o monopólio produtivo da borracha — pelo menos no fornecimento aos Aliados — o que, em tese, deveria garantir uma elevação natural dos preços. No entanto, como aponta Cosme Ferreira Filho (1965), antes mesmo da formalização dos acordos com o governo Vargas, em 1942, os assessores americanos trataram de contornar essa desvantagem comercial, assegurando condições mais favoráveis aos interesses dos Estados Unidos.

Ainda assim, o Brasil, que há tempos buscava implementar uma política de longo prazo para a borracha, aceitou os termos em 1942 e passou a honrar as cláusulas do acordo. Para isso, foram criadas duas instituições fundamentais:

• Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia (SEMTA), instituído pela Portaria nº 28, de 30 de novembro de 1942, com recursos da Rubber Reserve Corporation (RRC), responsável por recrutar trabalhadores no Nordeste e enviá-los aos seringais amazônicos; e

• Superintendência de Abastecimento do Vale Amazônico (SAVA), criada pelo Decreto-Lei nº 5.044, de 4 de dezembro de 1942, encarregada de abastecer a região com gêneros alimentícios e outros itens essenciais, em apoio ao programa de produção de borracha.

Essas ações marcaram o início da chamada Batalha da Borracha, um esforço binacional que revitalizou a infraestrutura abandonada há três décadas no interior da Amazônia e mobilizou milhares de trabalhadores nordestinos em uma campanha que misturava heroísmo, exploração e abandono. No próximo editorial, trataremos do recrutamento dos "soldados da borracha" e do renascimento do sistema de aviamento na reativação dos seringais amazônicos durante o esforço de guerra.

Marcelo Souza Pereira, é Economista, Especialista em Gerência Financeira, Mestre em Desenvolvimento Regional, Doutor em Sustentabilidade na Amazônia. É ex-superintendente da SUFRAMA e servidor público cedido à Câmara Federal.

Referências citadas:

BRASIL. Decreto-lei nº 5.044, de 1942. Disponível em: https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEL&numero=5044&ano=1942&ato=8330TVq1EMjRlT5a9. Acesso em: 31 jul. 2025.

FERREIRA FILHO, Cosme. Porque perdemos a batalha da borracha. Manaus: Governo do Estado do Amazonas, 1965.

GARFIELD, Seth. A Amazônia no imaginário norte-americano em tempo de guerra. v. 29. n. Paulo: Revista Brasileira de História, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbh/v29n57/a02v2957.pdf. Acesso em: 31 jul. 2025.

LOUREIRO, Antônio. A grande Crise. 2. ed. Manaus: Valer, 2008.

REIS, Arthur Cézar Ferreira. O seringal e o seringueiro. 2. ed. Manaus: EDUA; Governo do Estado do Amazonas, 1997.

Portal SGC